怎样用其他兵种来代替战争怒吼

来源:岳勒网

发布时间:2024-05-29 09:51:07

兵种替代的核心思路在于理解不同兵种的功能定位和战术互补性。每个兵种都有其独特的攻击方式、防御属性和技能效果,因此替代方案需要从输出类型、生存能力和控制效果三个维度进行匹配。例如远程输出单位可以互相替代,但需注意射程和攻击频率的差异;近战坦克类兵种则需比较护甲值和仇恨吸引能力。关键在于分析战场需求,而非简单的一对一替换。

高级兵种往往需要更多资源和时间投入,因此在替代方案中需优先考虑性价比。若原战术依赖高成本兵种,可拆分为多个低成本单位组合,例如用两个中级兵种替代一个顶级兵种,既能分散风险,又能覆盖更多战术功能。同时要注意兵种的人口占用比例,避免因替代导致人口超限而影响整体节奏。

技能联动是替代方案能否成功的关键。某些兵种的核心价值在于其专属技能,如群体控制或治疗光环。需寻找具有类似技能效果的替代单位,或通过英雄技能、领主技能弥补缺失。例如缺乏范围减速兵种时,可选用带冰冻效果的英雄配合高移速单位进行战术拉扯。技能冷却时间和作用范围也需要纳入替代考量。

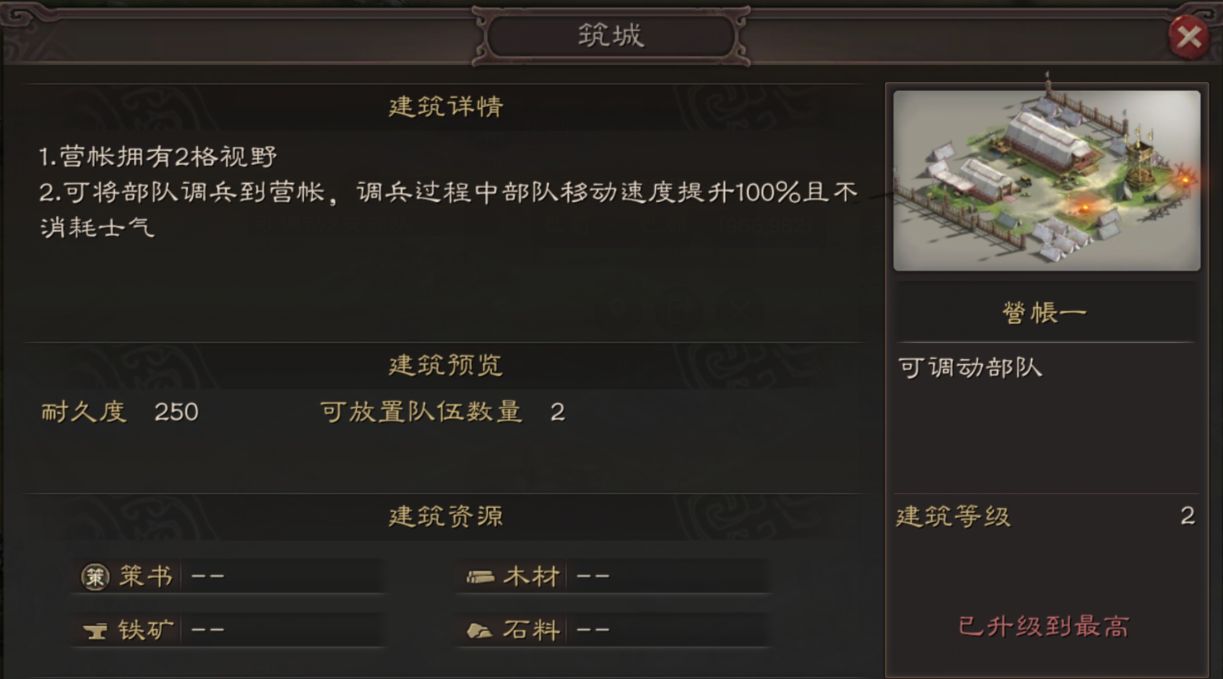

实战中需通过编队操作优化替代兵种的发挥。多编队系统允许将不同功能的替代单位分组控制,例如远程单位单独编队便于集火,近战单位编队用于卡位。设置集结点能有效解决替代兵种移动速度差异导致的阵型脱节问题。此外要善用撤退指令保护脆弱单位,这与原兵种的生存能力差异直接相关。

最后需在战术推荐系统中验证替代方案的可行性。该系统提供的官方战术虽然固定,但通过对比不同种族的推荐组合,能发现兵种间的功能等价关系。例如某个种族的二级兵种可能具备另一种族三级兵种的核心特性。这种跨种族类比能为替代提供更多可能性,同时避免因兵种更迭导致的战术体系崩溃。

精选攻略

更多>>

1

1

少年三国志1的关羽列传有哪些过关方法

要成功通关少年三国志1中的关羽列传,首先必须遵循游戏内明确的任务指引,这是确保流程顺利进行的基础。进入关卡后,系统通常会...

伸缩药水(又称体型重塑药水)是一种能够随机改变角色身高的功能...

11-24

追求无限技能这一概念从根本上是与游戏的核心机制相悖的,从设计...

01-23

5转后期门派的核心特点是武学体系完整且强度高,适合长期培养。...

12-02

将角色培养至龙10并搭配禁忌套装,是追求高阶输出与流畅手感的...

01-20